近日,重慶大學附屬黔江醫院醫學檢驗科劉園杰作為第一作者,在國際權威期刊Angewandte Chemie International Edition(IF=16.1,自然指數期刊)上成功發表了題為Simple and Rapid Tumor EV Enrichment Enabled by Long DNA Probe-Guided Entanglement的研究論文。重慶醫科大學丁世家教授、李新雨博士,重慶市中醫院李新民副研究員,重慶大學附屬黔江醫院王永紅為該文章的共同通訊。該研究首創的“LODGE”技術以“ 簡單快速提純、無損保留活性、多癌種溯源 ”三大優勢,為癌癥早篩、精準分型及靶向治療提供了革新性工具。

細胞外囊泡(EVs)是細胞分泌的納米級囊泡,攜帶蛋白質、核酸等生物標志物,其中腫瘤來源的細胞外囊泡(tEVs)與癌癥發生發展密切相關,但其臨床應用仍未被充分探索,主要原因在于其生物標志物信息被整體EV群體所掩蓋,因此迫切需要簡單快速的靶向分離技術。

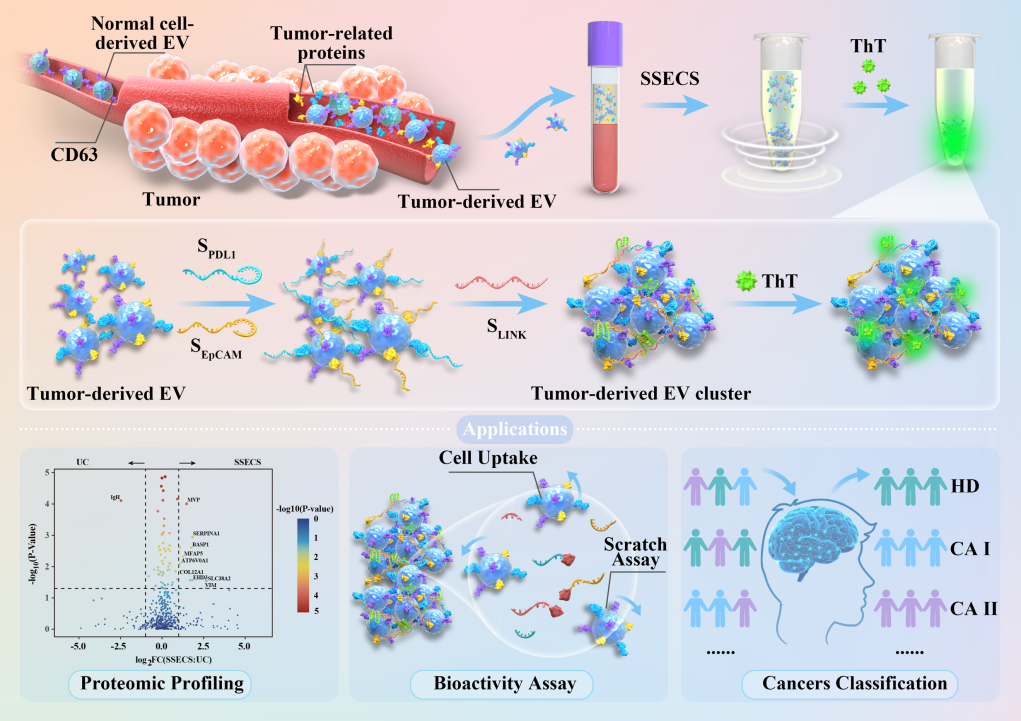

據悉,劉園杰前期在ACS nano(IF=15.8;自然指數期刊)雜志發表的Advanced Nanoencapsulation-Enabled Ultrasensitive Analysis: Unraveling Tumor Extracellular Vesicle Subpopulations for Differential Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma via DNA Cascade Rea-ctions這一開創性工作基礎上進一步探究,并針對從復雜生物體液中高效分離和表征腫瘤來源EVs(tEVs)這一關鍵需求,開發了創新性分離策略LODGE(長DNA探針引導的EV糾纏),采用靶向tEV亞群獨特表面標志物的長鏈DNA親和探針,通過引入夾板鏈誘導探針-EV復合物發生聚集,從而實現從復雜生物流體中簡單、快速、高效的無損富集。

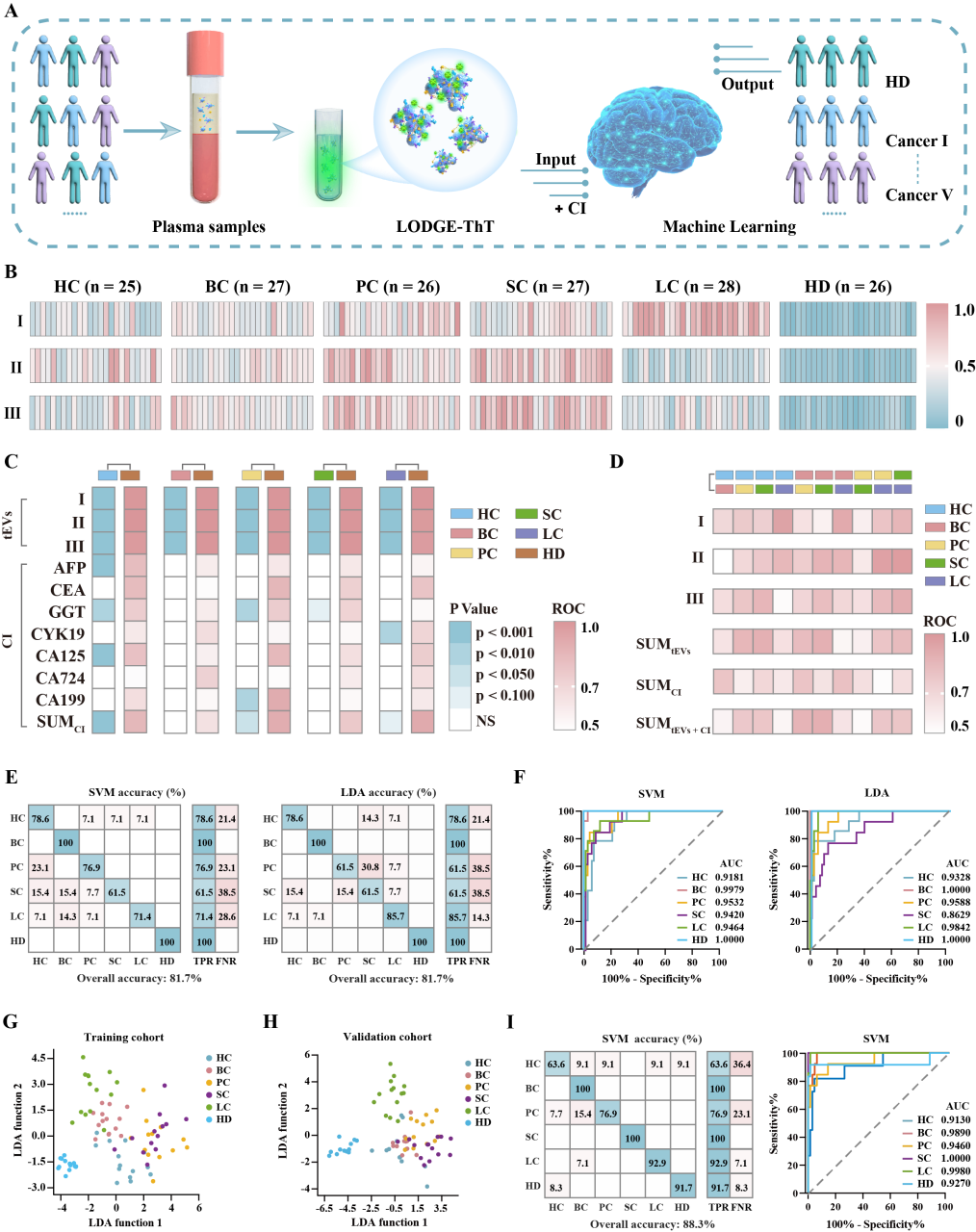

同時,該研究在DNA探針中創新性整合了分裂的G-四鏈體分子陷阱結構域,實現了多tEV亞群的高靈敏熒光檢測與分子譜分析。結合機器學習對tEV亞群特征與臨床指標的綜合分析,成功實現了五種癌癥類型的準確分類,為原發灶不明腫瘤患者的診斷提供了有效輔助。

上述研究均在重慶醫科大學檢驗醫學院丁世家教授團隊指導下完成。丁世家教授為重慶醫科大學檢驗醫學院二級教授,博士生導師,享受國務院政府特殊津貼專家,重慶市臨床醫學檢驗技術學術技術帶頭人,重慶醫科大學特聘教授,重慶醫科大學附屬第一醫院雙聘教授。

近年來,重慶大學附屬黔江醫院在學科建設方面重點培育優勢學科/專科,腫瘤科獲批國家臨床重點專科建設項目,目前學科/專科累計達20個,并通過建立咯血中心、危重兒童和新生兒救治中心、危重孕產婦救治中心、胸痛中心、卒中中心、創傷中心推動多學科協作,提升急危重癥救治能力。同時,啟動中心實驗室基礎科研平臺搭建,引入AI輔助診斷和遠程會診系統,推動智慧醫療與臨床研究升級。引進全國知名退休“雙高”人才5名、博士10名,柔性引進外院專家團隊開展技術幫扶與聯合攻關,并通過激勵在職人員學歷提升、選派骨干人才、青年后備人才進修等方式加速本土人才培養,構建“醫教研”一體化人才梯隊。管理機制創新成為醫院高質量發展的核心引擎,醫院通過深化薪酬制度改革、完善科技激勵政策、實施成果轉化激勵等舉措,構建起以創新價值為導向的制度體系,為醫院高質量發展注入強勁動能。

我院醫學檢驗科團隊在人才培養、技術創新、科研協作等方面與重慶醫科大學檢驗醫學院、重慶醫科大學附屬第一醫院、重慶醫科大學附屬第二醫院、重慶大學醫學院、重慶大學生物工程學院等院校開展了深度合作,建立了常態化人才培養機制,優化實驗方案設計,聯合攻關關鍵技術難題,夯實學科發展基礎。近5年檢驗科團隊培養在讀全日制博士2人、在讀碩士3人;立項國家自然科學基金地區基金1項、重慶市自然科學基金2項、重慶市科衛聯合項目3項、重慶市衛健委項目2項、重慶市教委重點項目1項;發表SCI論文7篇;申請國家發明專利2項。檢驗科團隊將繼續通過協作共建的方式,持續深化腫瘤分子診斷新技術研發、生物材料載藥抗感染及抗腫瘤治療,推進科技成果的臨床轉化,進一步促進我院檢驗醫學學科發展。

未來,醫院將以學科建設為戰略支點,深化與科研院所的協作共建,努力構建基于提升醫療服務與質量的“基礎研究-臨床轉化-產業應用”發展體系,打造“渝東南醫學中心、武陵山區小華西”。